— Как «Газета.Ru» появлялась на свет? Откуда вообще возникла идея интернет-проекта?

— Идея принадлежала Глебу Павловскому. Мне бы она никогда в жизни в голову не пришла.

— Почему?

— Потому что всю предшествующую жизнь я занимался тем, что работал как журналист. В смысле, писал тексты и получал за это жалованье. О том, что я могу быть менеджером, могу собрать людей, подчинить их своей воле, раздать патроны и куда-то повести — такой идеи у меня никогда не было. У Глеба она почему-то была.

Меня это безумно удивило, с одной стороны, но с другой — на дворе стоял декабрь 98-го года. После дефолта российские гуманитарии остались без работы. Половина газет приказала долго жить, другая — сократила штаты и перестала платить зарплату. Соответственно, когда Глеб Олегович сказал: хочу первую ежедневную интернет-газету и у меня есть на это 100 тысяч долларов, — тут я, даже если вообще ничего не понял, спорить не стал.

— С деньгами понятно. Но при чем здесь интернет? Были газеты, типографии, бумага.

— В 1998 году был очень хороший интернет! О котором сейчас мы можем только мечтать.

Интернет, в котором все люди — с высшим образованием, с языками, все люди вежливые, культурные и знакомые между собой.

— Вежливые люди в интернете?

— Да! Потому что люди реально были знакомы между собой, и поддерживался качественный уровень дискуссии. Симон Кордонский, Глеб Павловский, Альфред Кох, Анатолий Чубайс обсуждают между собой, туда ли пошли реформы или не туда, в чате на «Полит.Ру»...

Грянул дефолт, про который говорили, что его не будет. И возник чудовищный кризис доверия к традиционным СМИ по теме «Где наши деньги?». Мне начали звонить люди, которые не общались со мной лет тридцать, и спрашивать: «Слушай, ты же там где-то в интернете сидишь, что там говорят про вклады в Инкомбанке, «СБС-Агро»? Отдадут?»

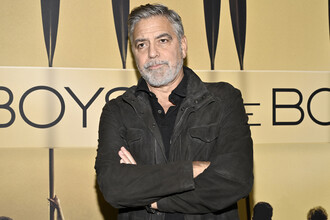

Антон Носик

ИТАР-ТАССТо есть у людей появилось представление, что все СМИ врут, а в интернете сидят люди, не аффилированные с теми, кто прикарманил деньги, и они знают всю правду.

На этом взошла звезда РБК, которое существовало как агентство бизнес-информации, рассылали клиентам котировки по закрытой подписке. В нагрузку к котировкам шли текстовые новости. Андрей Сербрант, сейчас директор по маркетингу продуктов «Яндекса», сказал им: вы новости откройте для публики, сейчас огромный спрос. Они рискнули. Понятно, что это были за новости, — копипасты из ТАСС и РИА, иногда даже фамилия корреспондента могла оставаться. И вдруг РБК на повороте обходит всех. Потому что все пришли читать интернет в надежде, что, может, скажут, где их деньги. Где деньги — не рассказали, сами не знали.

— Какое главное потрясение было для вас, когда вы пришли из бумаги в интернет?

— Ну, потрясение было не у меня, я к тому моменту в интернете находился уже лет пять. Потрясение было, например, у «Московских новостей», когда Артемий Лебедев им на спор сделал сайт, в том же 1998 году. И вот

люди из бумаги вдруг обнаруживают, что к каждому тексту, который они пишут, тут же приходят незнакомые люди — и начинают комментировать. Люди всю жизнь просидели в «башне из слоновой кости» — в редакции. И вдруг приходит какое-то непонятное и пишет что попало!

Сколько валокордина было выпито, сколько слез пролито... «Акулы пера» — а тут такое…

— В «Газету.Ru» тоже пришли «акулы» — маститые газетчики. Их, наверное, тоже ждало какое-то потрясение?

— О да! Влада Бородулина, например, ждало очень большое потрясение, когда они пришли к нам в офис — забирать к себе сервер «Газеты». Большой группой пришли: ждали, что сервер будет тяжелый. Пришлось рассказать коллегам, что есть такая вещь, как «доменное имя», которое просто переписывается с нашего IP-адреса на тот адрес, который они укажут. Они реально думали, что мы сидим в редакции и где-то там же стоит сервер, откуда «Газета» в мир выходит. А чтобы им начать «Газету» издавать, нужно его к себе унести.

— Но сервер-то все равно при этом существует.

— Да, но на серверной площадке, куда его ставят один раз, а потом удаленно заливают информацию. Просто они этого тогда не знали. У Влада, когда он начинал, не было электронной почты...

— Что тогда казалось важным с точки зрения отбора материалов, их подачи?

— Без работы сидели гуманитарии. Раздали рубрики всем, кто что-то собой представлял, знал и умел. Сережа Кузнецов (по слухам — прототип Саши Бло в «Generation П» Пелевина) писал про кино. Саша Гагин, первый русский блогер, писал про интернет. Макс Фрай — про литературу. Слава Курицын писал арт-критику. Ту статью Влада Бородулина, за которую он был уволен из «Коммерсанта», мы перепечатали просто в виде jpg. Причем еще до того, как его уволили. Женя Альбац обнаружила, что свою позицию — тогда шла война в Сербии — она не может нигде озвучить, и стала писать для нас эксклюзивно.

— А вы писали колонки.

— Ну, «главноредакторские» колонки. Куда же газета без колонок главного редактора? Я это делал не очень часто. Но еженедельно было.

— Помните что-то суперважное, о чем написали и что изменило мир?

— Да все было важное. Это было чудовищно интересное время, было абсолютно непонятно, что произойдет после парламентских выборов 1999 года и президентских 2000-го. Было время громадных шансов у группировки Примакова — Лужкова. Происходила война, происходила Карла дель Понте, Скуратов.

У меня лежала кассета с тем самым «человеком, похожим на генпрокурора», которую друзья дали посмотреть. И у Глеба Павловского была большая драма в тот день: он понимает, что у меня бомба, которую я могу просто взять и опубликовать.

Но ему в администрации не давали отмашки. Наверное, надо прийти ко мне и спросить: «Антон, а можно не ставить эту кассету?» У меня тоже немаленькая драма: вот кассета, вот человек, похожий на генерального прокурора. А с другой стороны — грязь и мерзость... В общем, я ее не поставил. Зато ее поставил в эфир федеральный телеканал «Россия».

— В какой момент стало ощущаться, что власть интересуется проектом?

— Ой, ну, учитывая, что «Газета» была создана на базе ФЭПа, который вплотную обслуживал администрацию, более удивительно было как раз другое: что власть не замечает нас в упор. Мы находимся на расстоянии вытянутой руки от Кремля, а Кремль не имеет к нам никаких вопросов.

— Это демократия или непонимание вашей сути?

— Знаете, когда нас в первый раз заметили? Когда появился «джокер» по фамилии Путин, незнакомый и непонятный. Нужно было нарастить ему рейтинг. А что было самое страшное в этом человеке для демократически настроенных элит? Слово «кагэбэшник». В общем, главный упор делался на то, чтобы объяснить интеллигенции: он не стрелял людей по темницам.

И вот за три дня до того, как Путин стал и.о. президента, людей из интернета позвали в Белый дом. Там были Аркадий Волож, Тема Лебедев, Саша Гагин, Глеб Павловский, президент тогда РосНИИ развития общественных сетей Платонов, я — в общем, люди, считавшиеся тогда главными в рунете. Мы сели за стол, там были Рейман, Лесин, Клебанов и Путин во главе стола. И они разыграли изумительный спектакль перед нами. Встает Рейман и зачитывает проект постановления правительства о запрете негосударственной регистрации доменов в России. Потом встает Лесин и зачитывает проект постановления, что все сайты отныне обязаны регистрироваться в качестве СМИ. А Путин задает нам вопрос: что вы, друзья, про все это думаете? Тут я поднялся и сказал: «Вот, Владимир Владимирович, за что мы, собственно, вас и боимся. Мы выстроили экосистему, в которой работаем и живем, и вдруг федеральный министр, как фокусник из рукава, достает закон, который отменяет все наше существование. И то, чего мы боимся, только что прозвучало».

— Спектакль-то в чем?

— Так это была блестящая разводка! Потому что

дальше Путин, глядя на меня, говорит: «Вот для этого разговора я, Антон Борисович, собственно, вас всех и пригласил.

Мы фиксируем то, что сложилось, ничего не ломаем, не экспроприируем. Как с дачными кооперативами после советской власти: у кого что было, за тем то и закрепили… Я эти постановления правительства никогда не подпишу. Мы не хотим, чтобы вы нас боялись. В России не будет ни китайской, ни вьетнамской модели». Вот что мы услышали: развивайтесь, цветите, у нас нет с вами никаких проблем. И так мы жили 12 лет.

— Получается, инициативы, которые сейчас реализуются по рунету, еще в 1999-м на вас «обкатывали»?

— Китайская модель всегда где-то жила. Но только два года назад на портале госзакупок был объявлен тендер на исследование: «Зарубежный опыт регулирования ответственности участников правоотношений при использовании сети Интернет». В качестве предмета исследовали опыт Белоруссии, Казахстана и Китайской Народной Республики. Исследование было проведено, и сейчас мы имеем рекомендации на основе опыта братских народов. Например, Wi-Fi по паспорту — это привет от президента Лукашенко. Белорусская норма, которая действует с 2010 года. Последние два года мы отовсюду заимствуем худшее.

— И что в связи с этим мы будем иметь в российском интернете, скажем, через полгода-год?

— Я жду отмашки на запрет Facebook,Twitter, YouTube и проектов Google. Законы, позволяющие закрыть эти ресурсы моментально, уже есть.

— Какие законы вы имеете в виду?

— Закон о блогерах (97-ФЗ), закон о внесудебных блокировках сайтов и закон «Об охране детей». По нему грим на праздник Хеллоуин можно истолковать как пропаганду самоубийств, компьютерную игру, в которой персонаж ест какую-то еду и становится сильнее и мощнее, можно истолковать как пропаганду наркотиков.

— Ну знаете, по такой логике «Алису» Кэрролла надо запрещать. Она там грибы ела…

— Вполне.

А еще лучше — заблокировать Facebook или «Живой журнал», если они откажутся удалить «Алису» за описание действия волшебных грибов.

— Получается, всю судьбу рунета вы увязываете с политическими действиями властей. Но параллельно стремительно развиваются технологии. Может, через пару лет заблокировать через провайдера вообще будет невозможно, потому что будут мощные сигналы со спутников.

— Конечно, будут. Они уже есть, цензура только усилит на них спрос, а он определяет предложение на рынке связи.

— А может, сами потребители не захотят получать буковки в виде текстов и новостей, а будут какие-нибудь сплошные технологии 3D?

— Люди подключаются для того, чтобы получить контент, а не для того, чтобы байты взад-вперед погонять. Ты можешь подключаться на самой высокой скорости, но когда нечего смотреть — нечего смотреть.

Блогер Антон Носик во время марша памяти, посвященного годовщине гибели Бориса Немцова

Артем Сизов/«Газета.Ru»Скоро настанет осень, а с ней — новая сессия Государственной думы. И депутаты начнут принимать законы уже не о буковках, потому что о них уже все принято. Сейчас начнут принимать закон о запрете анонимайзеров в России. По моим сведениям, проект уже разработан.

— Что это означает?

— Смотрите, есть IP-адрес, который тебе присвоил провайдер. Ты можешь использовать другой сервер, и тебе присвоят другой IP. Обращаю внимание — это автоматический набор цифр, он не является квалифицирующим меня признаком. С какого IP захочу — с того и выйду. Закон хочет это запретить.

Или закон о блогерах. Определение блогера таково: это тот, у кого во владении или управлении страница или сайт с посещаемостью свыше 3000 человек в сутки в среднем за три месяца. По этому определению, «Яндекс» — блогер, сайт Центрального банка — блогер.

— Сайт президента?

— Тоже блогер! А дальше что можно сделать? Регистрировать только те сайты, которые прошли цензуру.

— Чего в связи с этим можно ожидать в онлайн-журналистике?

— Сначала — распадение больших редакций на атомы. На фрагменты, блоги. На отдельные группы людей, которые выражают свои мысли.

Так было в Америке, просто у нас все медленнее. Когда американец видит спрос на свои тексты, он немедленно начинает думать, как сделать из этого деньги. Поэтому в Америке блогеры, как только у них появлялась аудитория, уходили с коллективных платформ, заводили индивидуальную и размещали рекламу. Затем брали редактора и директора по маркетингу. Блогер превращался в СМИ, а затем СМИ сливались между собой. Так появился Weblogs Inc., по похожему принципу организован Huffington Post.

— Но из того, что вы говорили, у нас получается как раз обратное: разъединиться позволят, соединиться — нет. Потому что все заблокируют именно на стадии появления интереса.

— На атомы все распадается на стороне серверов. На стороне читателя — наоборот. Контент собирается во френдленту, в ленту Facebook.

— Так «Фейсбука» же не будет!

— Его не будет — сделаем что-нибудь другое.

Цивилизация

Цивилизация